作者: AlphaQ (土鳖插图版) June 18, 2004

看到《北京小左同志的1989春夏之交》,很不好意思,就也胡乱来一版我的春夏之交。不过,我的文笔不好,也许,唯一有意义的只是我叙述事实的那部分了。我说的都是记忆,顶多有点儿个人感觉,不会有任何深刻内容出现。太深的东西我完全玩儿不转,能把最肤浅的东西给说出个大致的所以然来,就已经足够让我自己骄傲的了。

我的个人表现一贯都不太严肃,说什么都好像是在胡言乱语,其实我是个非常老实的乡下人,现在要说的这个春夏之交的故事中虽然有可能出现记忆错误或者混乱的地方,但不是文学创作,而且还有些照片为佐证。可惜,无论多么实事求是,经过我这么一说,大概也就像是演义了,可我也没法子,吃了没文化的亏,咱表达能力太差。

要说的主要都是我自己印象里的事情,那场事件中有我不多没我不少,我的存在大概不过是个巨大的分母构成的很小部分而已。到现在,我也不敢太多说国家民族的事情,那不是俺们乡下人管的事儿。当时在场而且参与的人在老中整个儿人群中总是少数,我说的也许可以增加些大家以前没有听说过的内容,就把我说的当个故事听听就完了。

现在故事开讲。

北京附近有很多村儿,有些还挺出名,如中关村,魏公村,花园村,北太平庄等,我自己家就住在其中一村儿里,那时我也是个在校学生,所以一般的活动范围都不出海淀。

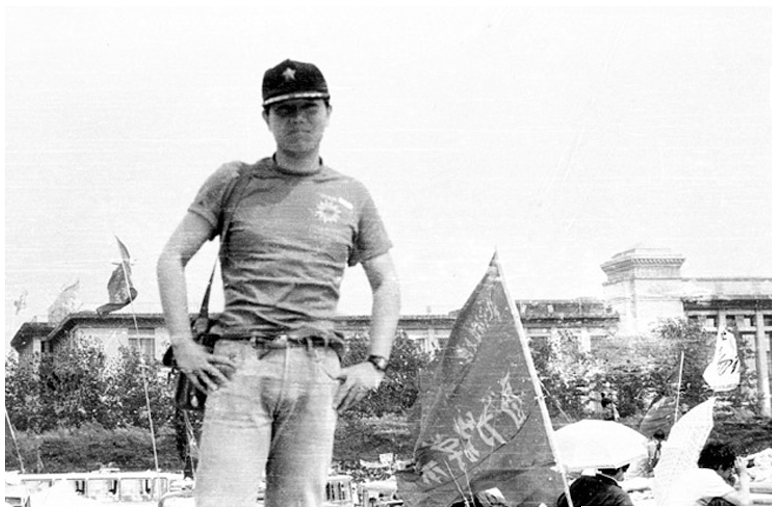

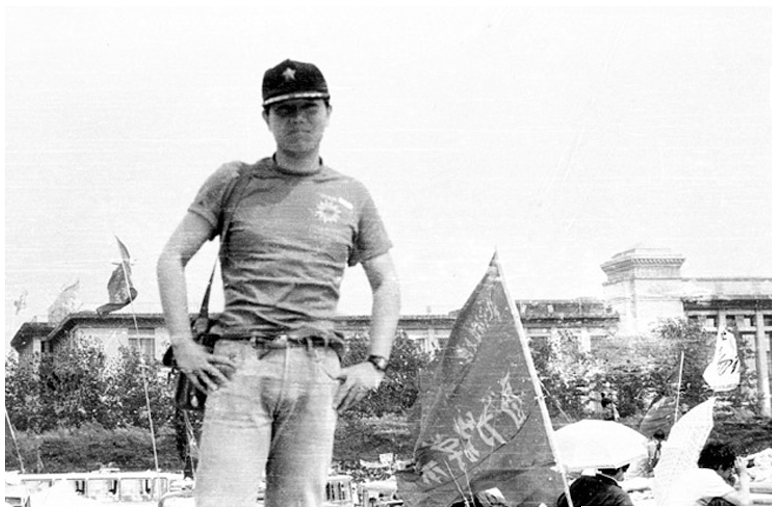

本人心灵特别美好,但是面目相当丑恶,好在下边儿贴的两张都不太清楚,没有很彻底的暴露,不然只怕会对某些心理脆弱的同志造成永久伤害。

这是俺89年五月20号上午站在天安门广场公共汽车顶上的状态,一身的横肉,还撇着个嘴。给我拍这张照片的同志在6月下旬被戒严部队擒拿归案,次年春节前释放。我自然也有他的照片,但是咱不能随便贴人家的。

画面上的颜色本来还算丰富,我的T-shirt是红色的,一个夏令营活动中公家免费发的,长裤是一条蓝色的 Levi’s 501,这是我的第二条501,应该也是最后一条,这玩艺儿虽然号称经典,但是不太舒服,此后再也没买过。帽子是别人送的,帽徽是我军的,但是帽檐儿上绣着金线,看上去好像是菲律宾政府军。如果不戴帽子弄条花格儿毛巾套脖子上,我就活脱儿是一波尔布特手下的赤柬游击队了。

“弹指一挥间”,十五年过去,三张儿多了。撇嘴改咧嘴,依然不变的是这一身横肉。俺手里这把琴是加州原厂土造的Fender Tele,本色白杨,绝对经典!

如果把我在89年拍摄的那一堆照片都扫描出来,大概会对我回忆当时的情况有帮助,但是现在只能没有太多根据的凭脑子里的印象说了。

其实,1989年的过程我参加的并不太多,虽然我当时是学生,也一直在北京,但是我这种人对所有政治活动有一种天生的抵触心理,很难深度卷入其中。

碰巧了,参加的不太多,但是比较重要的几次事件正好儿被我给赶上了,要不然我根本就没什么可说的了。

我印象中,最早的事件应当是4月19号,冲击新华门,我是下午去过一趟,转一圈儿就回家了,已经没有什么印象,第二天听说发生流血。同学说不过是扔瓶子砸脑袋上了,没啥大不了的。

后来胡耀邦出殡那天,4月22号,我也去了,但是去的比较晚,在大会堂台阶上下跪的画面已经错过了,只是在长安街上停留的时间比较多。

去晚的原因是三里河南路上靠近科学院部的地方有武警的人墙拦截。只好放弃自行车,拉着女朋友的手从河边儿上溜过去。其实若不是为这个女朋友耽误时间,我早就过去了,根本不会遇到拦截。

不过呢,要没有这小姑娘的存在,以后有些事情我就几乎肯定错过了,包括6月3号夜里的“反革命暴乱”。

那段儿日子,这小姑娘在我的生活中频繁出现多次,这个春夏之交还真少不了她。那小姑娘是刚开始不很久的女朋友,确实漂亮,小模样儿真俏,而且是不多见的毫不含糊的模特身材,高度一米七二。

后来一提到她我就想起来罗大佑同志的一句歌词:“我离开那年她刚十八,窈窕身材黑黑长发。”那年我这姑娘刚满十八,也是留着黑黑长发。

这是我的小靓妞儿在天安门广场西侧,按规矩不能随便贴人家照片,所以只好先把她一张俏脸给挡住了。

我年纪比她大些,但绝对不是骗小姑娘的,我这么害羞的人根本就不知道怎么追女孩儿也没追过;正相反,我是被动的一方,是活生生被这女孩儿给追到手的。

同时下手的还不止是一个她而已,另外一个也是十八岁的少数民族小妞儿比她猛,个子没有这姑娘这么高,也很可爱,一张娃娃脸两只大眼睛,那眼神直勾勾火辣辣的根本不加掩饰,看得人不敢抬头。那娃娃脸姑娘借书借歌本儿还要积极跟我探讨电影,眼看曙光都出现了没想到功败垂成。

这高个子姑娘虽然启动晚了一拍,但是人家捷足先登一步到位,直接打电话来约我去她家说有很重要的事情,见面以后扭扭捏捏低着头半天不说话。我也是太他妈傻,一时没反应过来还再三追问,她终于张嘴了:“你就非得让我把话说出来才能明白呀?”

得,人家扔出这么句话来,轮到我不知道说什么好了。当时就愣在那儿,平时张嘴就来的废话全用不上了。我平常嘴挺贫的,可是到关键时刻老掉链子。后来女友来电话,我习惯性拿起来就问,“怎么着,有事儿么?”,姑娘立刻就不爽,“我打电话给你还一定要有事儿么?没事儿我就不能找你啦?”这是怎么个话儿说的?

小姑娘直接摊牌了。结果呢,结果,我心一软就便宜她了。其实那个娃娃脸的可爱小妞儿虽然没有这个姑娘那么俏丽动人,却更有个性,但是“先下手为强,后下手遭殃”,谁让咱太被动,就只好惨遭拿下了。“拿下”也是这小妞儿自己用的字眼儿,后来坦白交待出来的。

这小姑娘除了身材好脸蛋儿俏以外还有一招儿挺厉害,就是字写得很好,还曾经拿过一次北京青少年书法比赛第一。顶级学校四中出来的,功课也不错。

偷偷谈恋爱,还是不小心被家里人给撞见一次,不过好玩儿的是俺娘想不到自家土产的傻小子有这种艳福,后来还问,“那高高的女孩儿可真漂亮,为什么跟你在一起?”,

当时我想说实话“没什么,我便宜她了”,但是没敢出口。

当时我想说实话“没什么,我便宜她了”,但是没敢出口。

好几年以后,这姑娘干了一件让我非常感动的事儿,那就是后话了。

这俩小妞儿都是军队大院儿的子弟,还都是家里的独生女儿。终于得手的这个姑娘住在城里总参大院儿,父母都是军人,她爹还是个什么少将,共军首长,估计是一坏人。小姑娘大胆出手成功拿下,导致我常到城里去跟她约会,虽然不经过天安门,但是已经不远,捎带脚儿就过去了。

所以,我的89年春夏之交与这小妞儿很有关系,因为没有这姑娘,我一个乡下土孩子一般除了上课就回家在村儿里玩耍,出村儿也就是去游泳,没事儿不进城,现在说的一些事情本来我就没有机会去看到。

4月26日,我党的《人民日报》说话了,把北京学生的行为定性为“动乱”。我个人感觉,所有的乱子都是从这个社论开始的,本来比较容易摆平的事儿,上纲上线了,而且是最高级别的党报定性,我党这一步走错再想回头儿就比较费劲了。

我党的所谓“自我否定”,如反右文革之类的翻案,都是在政权易手的前提下才会发生,同一个权力集团是不会否定自己的。这次邓小平同志刚把屎拉出来,你让他趁热活生生再硬坐回去,这难度就太大了。

开弓没有回头儿箭。同学们的幼稚,尤其是我党的愚昧残忍,从这次矛盾的产生就注定不会有什么皆大欢喜的好结果了。

当然了,我党打小儿就从来没干过一件皆大欢喜的体面事儿,自称是“从胜利走向胜利”,其实多数的都是“搬起石头砸了自己的脚”。

同学们自我感觉是一片热诚,爱党爱国忠心耿耿,完全没把自己当外人儿;可是我党不喜欢同学们这种玩儿法,我说你们是国家主人翁不过是说着玩儿的,你怎么能当真呢?于是认为吓唬一下给这帮孩子个样儿瞧瞧,以后老实点儿就行了,而且其中可能有要镇压一些同志的意思在内。

热脸贴个冷屁股自然不爽。同学们还是很有历史责任感,认为“国家兴亡,匹夫有责”,其实我们国家还就是最喜欢有事儿没事儿的弄几个这样的“匹夫”杀着玩儿。一边儿从小学开始就骗你去当“匹夫”,同时早磨好了刀随时准备收拾你。

第二天,27号,首次大规模游行就来了。因为是第一次大规模游行,同志们都比较紧张兴奋,不知道会发生什么事儿。

我自己从来没有参加过一次学校里组织的游行,一直都是骑自行车自由活动。这样是因为我自由惯了而且天天要出去游泳就从来都离不开自行车,还有我很懒舍不得让自己随着游行队伍走一天,再有女朋友没课的时候可能会随时申请约见一定要单独活动。

那天上午,我在游行队伍之前先到了甘家口儿,我党本来在这里预备了武警的拦截人墙,但是在队伍到达之前自动放弃了,大概是上级命令的。武警都撤到街道旁边儿去了。中午,我在队伍之前到天安门前,那地方已经很多人了。学生没有到达之前,从东边开过来好几辆卡车,车上满载士兵,可是到了天安门前就无法继续走了,人太多,而且很多人自己就往卡车上爬,爬上去的老百姓太多,连驾驶室顶上都站了好几口子人,把那些士兵都给埋没了。

驾驶室里的首长伸出脑袋来命令士兵们在车斗里原地蹲下以免被北京刁民给一个个拉下去导致队伍失散。本来的命令是什么已经不重要了,反正是根本无法贯彻执行了。这些兵都没有带任何武器。

游行的队伍很长,走个没完没了的。学生确实是得到很大的民众支持,因为游行路线很长,到下午时候不少学生开始体力不钉,给游行队伍送水送食物的到处都是,面包香肠软包装饮料往游行队伍里乱飞。我一个同学的邻居,一糟老头子,需要过马路回家,但是为了不打断游行队伍就活生生的在自家马路对面等候了好几个钟头,而且是自觉地。其实,那队伍在天安门前就早被我给“打断”过无数次了。

5月4号,也有活动,我去晚了,因为那天我答应了要参加一个三人组的演出所以是演出以后才出门的。在长安街上一路到天安门广场,人也挺多,但是没有4月27号的那种紧张兴奋的气氛了。我记得这天我身上带了相机,有照片,但本来不是要拍游行用的,而是朋友要我帮忙拍几张文艺演出才带了机器。

5月13号,绝食开始了。北大绝食团先到燕东园猛吃了一顿,然后头上扎个布条子就上路到天安门广场去绝食了。有些可笑的是,去的时候还有同学用自行车推着绝食的同志,大概是为了显示尊严或者庄重吧。其实绝食还没有到位开始,而且这些同志们都是刚刚在燕东园连吃带喝的爆撮了一顿,正需要多走几步路消化消化才好。

也许是吃太多走不动,我就不知道了。我这里丝毫没有贬低北大绝食团同学的意思,不过是觉得当时那种行动有些可笑而已。

我觉得燕东园的东西不好吃,比另外几个食堂也好不到哪儿去。尤其那里边儿给人感觉有些黑乎乎脏兮兮,反正除非免费,我不喜欢吃那儿的东西。

又过了两天,大概是5月14号。我是下午就出门,过了一夜,第二天早晨得知欢迎巴尔哥乔夫同志的仪式不在天安门广场举行了才回家。那天夜里挺热闹的,没有太紧张的气氛,有些像个大party。晚上崔健同志也过去起哄被人认出来,不少人要他当场签名,这孙子把我的笔拿去给人签名差点儿没给弄丢了。

5月17号,我印象中这一天的游行规模之大有可能是空前绝后的,好像全北京的活人都跑马路上游行去了,当然还有数目很大的来自外地的人,简直像是个极其盛大的节日。如果有人说在那个期间只参加多一次游行,大概就是在17号去的。

这是在17号,游行队伍经过新华门前。当时没注意,画面右下角这哥们儿已经谢顶了,现在15年过去,他这脑袋大概跟革命导师列宁同志有一拼了。

17号应该也是我走路最多的一天,不仅放弃自行车走了不少路,而且同宿舍的同志们还在我主持下弄了一“横幅”举出去了。

早上,大家议论怎么上街,我说弄一什么玩意儿举着去,但是没材料,我们几个都不是什么“好人”,学校的东西轮不到我们手里。同宿舍一个同学,我给起的外号儿叫“狗子”的,经常回家不在学校住,我就作主儿把“狗子”的床单儿拿来用了。另外一个同学,也是我给起的外号儿,叫“意王”,不过跟石达开完全没关系,我们这是简称,全称是“意淫大王”。我们宿舍封了好几个“大王”,连我自己都是。这“意王”写的字比较好看,就来执笔。

不知道写什么好,我就随便说几句歌词让“意王”写在“狗子”床单儿上了。

据说这“狗子”现在跑东京泡日本妞儿去了,他当时的个人卫生可不怎么样,他那床单儿我看着就有点儿恶心,离远了看倒是不太明显。也许是我的要求稍微高点儿,因为我一年到头天天游泳所以看别人洗澡次数少就受不了。

“意王”找来俩竹竿儿,扎好了,把那写好歌词的恶心床单儿呼啦啦挑到半空,带着一股子屁味儿就直奔天安门。

这张照片儿上,毛主席鼻子底下,有明显蓝白色方格儿图案,尺寸很可疑的那个东西,就是按照我的“创意”举出来的床单儿“横幅”。有人跟我说这是北京独一份儿,不知道是否属实,反正我自己是没见到第二个举着床单儿上街的。

别看街上那么多标语和横幅,我们这床单儿明显与众不同,用姑娘们的话说就是“回头儿率”非常高,绝对吸引眼球儿。一个原因自然是这材料特殊,还有大家都想看看上面乱七八糟写的是什么内容。效果不错。

这些照片儿是我拍的,所以我自己不会出现在画面里,而且我嫌那床单儿屁味儿大太恶心,根本就连碰也没碰。

这张照片儿,给个认识的同志看了一眼,人家立刻很肯定的说这支中指朝向毛主席鼻子的手就是我的。我问根据是什么,人家笑了,说你就是干这种事儿的那类坏人,还有就是我那块用了很久的电子表把我给彻底出卖了。

因为床单儿被举到天安门去,后来“狗子”同学还被学校领导找去谈话,我跟他说如果追究就实话实说把我交给校方就好了。他回来说学校没有要追究不过是询问一番,最后也没处置任何人。

那段时间里,举上街的标语横幅太多了,给我印象最深刻的有两个,很可爱。都是在天安门广场看到的,一个是在大会堂门口,“李鹏,我想剁了你!”,另外一个是在广场东侧的一个学生帐篷顶上,“天塌下来,个儿矮的也跑不了!”

口号儿呢,都是大同小异,没有太好玩儿的。倒是有一个骂人的挺有意思。那是在西单路口,一个不知道什么地方来的糟老头子站在马路边儿的一个水泥隔离墩儿上,比众人都高两尺,他突然高呼,吓我一跳:“邓小平,我X你妈!全国人民X你妈!”

我觉得好玩儿,把“全国人民”给转移到骂人上来了,这老帽儿有点儿“创意”。

后来两天怎么样我记不清楚了,一直到19号晚上。那天下午我党召开什么北京党政军扩大会议,然后晚上就宣布了北京进入戒严状态。那天晚上的气氛是“暴乱”之前最紧张的,几乎压得人呼吸都有困难,心里没着儿没落儿的。

晚上刚刚宣布戒严,就听说309门口儿已经堵住了要进城的戒严部队,我立马儿穿上鞋就过去了。去这地方我太熟了,经常去游泳的方向,别说骑车了,我游泳都到过这个路段,在水里逆流游上去是大约18根儿电线杆子,来回有个2000多米。那时候逆流往上游这么远的只有我一个,上岸时候经常把我给累得都爬不动台阶站不起来了,我那时候年纪小吃饱了撑的有点儿牲口。

那条路上,路灯稀少黑咕隆咚的,去年春节我开车走这条路去温泉放炮仗发现这附近还是原来那惨象儿,路也没怎么修,到处还是尘土。军车就被堵在河边儿,车队很长,不知道有多少辆车。第一辆车前边儿的地上坐着五六个学生,就这样挡住了这个方向上的戒严部队。据说他们是从内蒙调过来的,已经在路上赶了好几天才算准时到达北京地区。这地方周边都是军队的大院儿,军科军大总参三部309都是军队的单位,但是那些天穿军装出来的人却不多,大家可能有点儿要与政府“撇清”的意思。

那天几乎在同时间,北京多个方向上都堵住了要进城的戒严部队。除了西北方向309以外,我只去过西南方向的六里桥一带,那地方也堵住了戒严部队。

这是20号上午。戒严令下达,但是戒严部队被全部堵截在北京城外,大约政府方面也没有想到会这样。20号白天广场上空多次出现直升机,但是一般只有一架,反正我没有看到两架同时来。后来说这直升机上是政治局领导同志陈希同来视察形势。当时有人过来跟我说直升机抛洒了传单,声言要所有人限时间离开广场,不然就要派遣武警来强行带离广场,而且那传单还说要使用催泪瓦斯,还说催泪瓦斯溶于水可以用水消解。我一直怀疑是否真的有过这种传单。

催泪瓦斯可以用水消解,这个倒是千真万确,俩礼拜之后我就真的把这个法门给“活学活用”了。

戒严以后,北京的政府失去了很多功能,警察基本不上班了,据说有的派出所连牌子都自己给摘下来了。几十万野战军围在城外,多少有些人心惶惶,但是并不乱,反而大家的“素质”突然间大幅度提高,连以前天天到处发生的吵嘴打架都见不到了,小偷们号称“罢偷”对学生运动表示支持,治安情况空前的好。这在我国可能也算是“史无前例”的事儿了。

警察不上班,指挥交通的是学生。在六里桥路口,我看到的景象很难忘,因为无数辆军车占了公路,导致所有车辆要改道,指挥交通的那孩子也不知道是哪个学校的,估计是个外地来北京上学的,个子不高,又黑又瘦,穿一双破凉鞋,脑门子上扎一布条儿,手里是指挥交通的一面小旗。那边儿路上的土很大,不仅他身上的衣服看不太出来原来是什么颜色了,连头上脸上都是厚厚的一层土。整个儿就是一土猴儿!说是一出土文物都不过分。

但是,这小哥们儿的工作态度是严肃认真一丝不苟,透过脸上那层厚土,还显示出点儿庄严神圣的意思。我估计他根本也不知道怎么指挥交通,但是人家指挥的效果奇佳,原因是所有的司机都非常服从他的“瞎指挥”,不仅没有抢行的,而且没有一个按喇叭的,更没有一个伸脑袋出来抱怨叫骂的。

那画面真是挺震撼。尘土飞扬的路口儿,这毫不起眼儿的小土猴儿身后是看不到尽头的一列挂着伪装网的军车,面前是无数大小车辆在乖乖的等候这个土猴儿的命令。

那些天,学生在北京是特别保护对象,连出租车司机都有免费送学生的,也是人家自愿的,连我这天天骑车的主儿都坐过一次出租车哥们儿热情的免费车,当时挺不好意思的。

北京人在那些天里的表现没得说,真是好。

这张照片儿是我在公共汽车顶上拍的,一残废人用自己的残疾车给广场上的学生送热水来了。

5月中旬,天安门广场上的学生中主要还是来自北京院校的,过了没有几天,从外地来北京声援的学生越来越多,几乎每天都看到街上有举着横幅或者牌子显示来自什么遥远地方的学校到北京声援,一群一群的向天安门广场进发。

5月20号以前,虽然紧张,但是广场上的人并不是非常的密集,大家都在公共汽车里,还没有太多帐篷。后来广场上的“长期住户”增加,情况就变得不太可爱了。

我估计这辈子见过最恶心的厕所,就是那时候在天安门东侧观礼台下边儿的那个公共厕所。那个厕所本来算是很不错的一个,因为位置正在门面上,所以不仅是规模大,而且布置清理得也都算好的,可是在那段儿时间里没有管理了,就完全变样儿了。

我那天“误入白虎堂”,哎哟哥哥!真长见识了。我表达能力不够,也不知道怎么形容。在厕所门口往里一眼望去,只见一片五彩缤纷,花团锦簇;层峦叠嶂,气象万千!整个儿就是在我党领导下的祖国大好河山的精致缩微版,山山水水尽收眼底。

把我这土鳖乡下人都给惊着了,当时都不知道应该流连忘返还是赶快逃之夭夭了。

到今天我仍然不能理解的是,竟然还有不少人继续走进去使用这个厕所。我看得真真儿的,那里边儿已经没有什么地方可以下脚,有聪明人曾经扔过几块砖头作为“过山跳”也已经都被淹没,大部分“地区”已经有半尺来深了。身手矫健也没用,就算是体操冠军马燕红来了,她也得踩两脚“鲜货”出来。

再说一遍,我这个不是虚构的文学作品,您可能看着象信口胡说的,但都是我的个人真实经历,其中肯定有记忆混乱错误的地方,不能保证丝毫不差,但是没有“创作”成分。

现在全世界人民都把那次事件称为64,但是我个人一般都直接叫“暴乱”的时候更多,因为首先这个事情是明明白白的在

6月3号就开始的,4号不过是延续,而且确实是暴乱,不过导致暴乱而且进行暴乱活动的主人是我党我军,不是北京草民。

6月3号就开始的,4号不过是延续,而且确实是暴乱,不过导致暴乱而且进行暴乱活动的主人是我党我军,不是北京草民。

对于当时“戒严令”和“学生非法占领广场”的事儿,好像讨论的同志很多,也没有一致意见,我是啥都不懂,没有什么咱能插嘴的地方。

看这意思呢,大家都认为法令是个应当得到尊重的玩艺儿,甚至有的同志认为应当不惜杀人来维护法律的尊严。

其他的我不知道,但是对于北京市的游行管理条例,我正好儿有一点儿别人不具备的发言权,而且有我这个发言权的人在全国人民里大概也不会太多。

我的发言权来自我的个人经验,有我这这样经验的人,我不敢说没有,敢说非常少,少到你很难找来另外一个。

我这经验其实是个很简单的事儿,就是,在1986年冬天北京市发布了十条游行管理条例以后,我马上就趁热儿按照条例的新规定规规矩矩的向北京市公安局递交了一份儿游行申请书。

我送交公安局的的游行申请非常简单,时间地点人数,两个申请人签字,第一个是我,下边儿签字的是同宿舍住我上铺一哥们儿。准备参加游行的,都是安分守己的好孩子,经过我动员以后愿意给人民政府新颁布的法令背书,而且我还说好了游行之后大家一起去烧麦馆儿吃顿饭,少男少女共16个人,包括我自己。

游行计划也简单,全过程不用高呼口号更不用扩音喇叭,标语也只有一条,上边儿有几个字儿“维护世界和平,呼吁两伊停火”。这个要求与我国和全世界人民的意愿完全一致,太完美了!

如果说到和平反战,我这可以算是先驱了吧?

我这个游行申请,一点儿毛病都没有,不仅主题冠冕堂皇符合世界潮流,而且是课余时间,连为革命学习的事儿都没耽误。路线是在东长安街,时间不过15分钟,一个人平均都不到一分钟时间,然后就收摊儿直接奔烧麦馆儿了。

我说的烧麦馆儿,就是东四路南那个,门脸儿不小但是里边儿不是很大。

政府如果批准,我就真带大家去,其实我就是想抢这个新法令颁布后第一个申请人的名分,因为这种事儿不是每天能见到的,比您在妓院遇到处女的机会还要小很多。

我这种人是不可能名垂青史的,那就只好争取一下儿遗臭万年的机会了。

新规定是公安局接到申请后三天内给答复,批准或者驳回,我不在乎是否批准,那个不重要,重要的是新法令一出台我的申请就立刻进去,抢个第一,等于是我给这个北京市游行条例的处女“开苞儿”了。

你想想,我一个刚发育好没几天,还没真正跟女孩儿谈过恋爱的臭小子上来就先把北京市政府给“开苞儿”了,我这概念可是相当超前。

无论三天以后是什么答复,只要收到北京市公安局寄给我的红头儿公文,上边儿写着“京游字第001号”之类的,我的目的就算达到,把那公文镶镜框儿里就是传家宝了,京油子001!

结果,是我没有预料到的。刚过两天,红头儿公文没来,公安局的车到我们学校来了!公安局的同志找的是学校领导,说什么了不知道。公安局同志离开后,学校领导立刻就把“001”给叫到会议室,面沉似水!桌子上放着游行申请书。

“001”本来还想耍小聪明据理力争负隅顽抗,但是终于遭到可耻失败。因为没有违反校规,学校也不能因此处分学生,在严厉训斥之后,责令第二天写一份儿检查交上来,把申请书收回去。

这么一来,我算是明白一件事儿:我国的政府部门,生来就都是“石女”,没有一个是“处女”。在“石女”眼里,全国人民就都是太监了。

同学们还是把我另眼相看了好几天,大家都听说了,那公安局的“奔驰380”是我给弄来的。有的同学认为我很牛,也有的怀疑我有病。

这个经验证明,我国政府的法律或者法令,全是瞎捣乱!我的申请一点儿毛病都没有,政府就应当按照自己发布的规定三天内给我答复,不批准也是一种答复,结果政府自己发布的法令连他自己都不执行,这种法令还有什么尊严和权威?

首先,法律应当是得到大家认可的游戏规则,我国的社会制度下根本不能产生符合这种条件的法律,因为人大完全是个摆设,公民的意志根本得不到表现。于是,我国的法律出台有些像是监狱里的规定,是硬性强加给你的,是用来管制你用的,而完全没有限制政府行为的功能。

这已经不仅是裁判下场踢球了,而是有随时改变规则权利的裁判下场来跟你踢球。你敢呼吸都算犯规!这种比赛你还想要公平?回家上炕捂八层被子做梦去吧!

这种监狱形式的法律,本来就没有尊严,更不具权威,因为其前提就是把全国各族人民当作囚犯来对待的。事实上,我国的情况连监狱还有所不如,因为监狱一般还会遵循执行其规则,可是我国政府自己都不拿自己制定的规矩当回事儿,我那个申请就是这样。

这样的制度还不如古代年间的皇权制度,因为那时候虽然也是不平等,但是在制度执行方面还是有人要负责任的,这个要比我党的系统强多了。

古代官员都要对其上级衙门直到朝廷万岁爷有所交待,所以皇上那时候的王法不是闹着玩儿的,弄不好惹急了万岁爷可就要切脑瓜子了,官员们不敢怠慢,比如只要有草民在衙门口击鼓鸣冤,官老爷就要立刻升堂受理,这是皇上的制度。

大清朝后期面临内忧外患,已经风雨飘摇了,制度也还在运转,杨乃武小白菜一案就是个例子。可是现在我国的草民,名义上是国家主人,但连个击鼓鸣冤咬牙滚钉板的地方都没有了。那些到北京上访的人,我敢说有一个算一个都是杨乃武小白菜类似的冤案。不要说民国,这方面现在连大清朝都不如了。

现在如果能够通过衙门击鼓滚钉板鸣冤,弄不好建筑工地都得停工,铁钉子都拿去做钉板给草民滚都未必够用的。

老百姓自然是最倒霉的品种,连尊贵如国家主席的刘少奇同志,还不是随便就像捏小鸡子似的给拎出来弄死了?糊里糊涂的弄死几堆草民实在太不算个啥了。反正草民生下来就多余,弄死了正合适,完全符合我国基本国策。

所以,我国的法律法令条例规则之类东西,首先在法理情理上就站不住脚,而且这种本来就不成立的烂玩艺儿在执行上是从上倒下的各级政府自己都不遵循。完全就是一帮流氓无赖!

在这种情况下,还有什么理由要草民去“遵纪守法”呢?

理由,就剩下一个了:政府有军队,有枪。这与土匪拦路抢劫的理由是一致的。

这应当是个非常简单的事情,连我这么笨的乡下脑壳都能闹明白,怎么还有些文化人儿在这个上面进行争论呢?莫非是,吃了蜜了?

我就不太明白,这么大个国家,拥有世界五分之一的人口,联合国常任理事国,几千万党员,几百万军队,还有洲际导弹

“神五”之类的玩艺儿在手里,可是我国这个政府这么多年来怎么就一直不知道自尊自爱,几乎是没有一天不耍无赖的。

“神五”之类的玩艺儿在手里,可是我国这个政府这么多年来怎么就一直不知道自尊自爱,几乎是没有一天不耍无赖的。

盗亦有道。怎么竟然就连青红帮黑社会都不如呢?

不知道是他娘的哪辈子缺了德了。

扯远了,回来接着说咱那1989春夏之交。

咱这里有些同志可能对我对89年事情的这种表述看不顺眼,大概是看我对那次运动有些亵渎的意思,这就是我担心封丛德先生等看我的帖子可能会不爽的原因。现在封先生已经表态,我的担心有些多余了。

我自己认为,我的这种看法甚至态度能够代表相当一部分参与那次运动的人,当然了,我的语言很粗俗不够庄重,但是我叙述的都是我知道的事情,不过是缺少了大义凛然,多了些胡言乱语。

我自己不认为,至少不确定89年是民主运动。我觉得称之为群众运动是不会有问题的,因为参加的人数巨大。对专制政权的不满,甚至反对反抗,并不能自然的成为民主运动。那时候,大家对于民主还没有什么太清晰的概念,至少我自己没有,民主自由主要还是只作为一个好听口号存在,与运动的实质没有太大关系。

我认为,89年是社会矛盾激化,草民对政府日益不满的情绪积累的结果,但是其中并没有要求民主反对独裁的意向,而且就连学生领袖也没有提出过对于民主方面的具体诉求,不过是要政府认可自己的组织答应放弃秋后算账之类的。

而且,我有一个可能很愚昧的看法,就是民主正好不是学生来要求实现的。民主的内容,大部分是利益分配,而学生还是无产阶级,没有进入社会利益分配的阶段,所以顶多也就是在名义上呼喊两声,真正会迫切需要民主的是拥有私有财产需要保护而且需要获得自己应该得到的社会利益分配的人群,一般来说就是中产阶级。

当然,我是一贯把事物给庸俗化理解。我感觉民主就是给大家表现自私的机会,给自己说话,最大限度的保护自己的利益,同时也就必须限制政府的势力和权限。

在我的印象里,1989年我国还没有这种真正会要求实质意义上的民主的群体。有的主要是草民对政府的不满,当然原因也是多方面的,那时候大家主要就是个发泄表现自己的不满,不过没有提出来让政府下放其垄断多年的一切资源。顶多就是对于现在政府首脑的不满,要求其下台,但是没有要改变政府的性质的要求。

如果对社会制度和专制政府的性质没有表现出足够的质疑和反对,说是民主运动就多少有些牵强了吧?我记得的有对平等对话的要求,有对政府尊重民意的要求,但是只有这种要求好像还不能就算是民主运动。

算了,这民主的事儿我根本不懂,不说了,再说非得变成笑话儿不可。

这是5月19号夜里,天安门广场,公共汽车顶上的学生。

5月下旬,外地来北京的学生越来越多,都是声援的,热情当然是要肯定的,但是我个人觉得太多的人有些冲动盲目,大概运动都是这种情况的,不然不算运动。

20号以后,没有什么太大的事情发生,只有在23号有一次很大的游行,大概是在“暴乱”之前最大的一次了。

坚持驻守天安门广场的慢慢就变成以外地来北京的学生为主了。这个非常容易理解,虽然是夏天了,但是天安门广场无论如何是没有自己家里舒服,对于家不在北京的同学来说也没有宿舍条件好。

夜里住在广场上的学生。条件实在是很一般。我自己受不了这样躺在垃圾里,就爬到车顶上去,那地方虽然干净但是比较冷,而且有点儿危险,半夜翻身动作一大掉下来就惨了,所以在车顶上睡觉的人少。

这是一对儿“患难夫妻”,不知道是哪个学校的,应该是北京的高校学生。可惜我那时候在广场上只能抱着自己睡,不抱着还真不行,半夜里很冷。我怀疑这俩人可能原来不认识,因为冷才临时“火线入党”变成这么亲密的。如果是那样,我天天夜里往车顶上爬可就是大大的失策了。

这是新华门前。武警和学生“排座座,吃果果”。武警同志们坐在门口的正中间,政法大学的师生们占领其他地面,前面立个牌子写着我国宪法内容。

这是上次说过的六里桥,马路中间这个小哥们儿也是满头满脸的尘土在指挥交通,再往前还有几个,象这样指挥交通的当时多了去了。

这是外地到北京来声援的学生,这个队伍是从大老远的内蒙赤峰市来的。

赤峰的人我就见识过一个,是个在北京读书的姑娘,跟我们一帮流氓在一起冬泳,她下水的时间比别人都长,当时把我给惊着了。后来知道玩儿这个女性占点儿生理上的便宜。

这个是打合肥来的科大队伍。

这个也是安徽来的,跟煤炭有点关系的学校。

“不是我不明白,这鹏儿太无赖;不是我不明白,这政府太腐败;不是我不明白,这小平忒他妈坏;不是我不明白,这世界变化快”

外地来的同学,很多都是第一次到北京来,不少都是成双成对儿的恋人,来了以后有不少找到以前的同学就暂时住在北京同学的宿舍里。北京可以游玩的地方不少,连我这样的京油子还有很多地方没去过呢,于是很多同学就顺便到处转转。并不是所有同学都找到合适的地方住,所以有相当多的同学就住在天安门广场了。

广场上已经有了不少的帐篷,据说是从香港来的。我进去过,黑乎乎的有些闷,空气也不太好。我这形象虽然很丑恶,象个犯奸作科的歹人,但我有学生证,而且满嘴北京土话,这都是好人的证明材料,结果是大家都被蒙蔽了,所以我在天安门广场上活动还比较自由。随便钻个帐篷探头探脑,见到吃的伸手就抓,一般都没问题。

我宿舍里同学都是家在北京本地的,也没有外来的同学来借宿,就算有本校来借宿的也都不用我的床位,因为同学都知道我对别人睡我床的容忍度为零,我不在时候也没有人用。尤其到冬天就更不可能会有人想用我的床,因为我那床上太简单了,一年到头就一条毯子,我自己傻小子火力壮不怕冷,但是有一次冬天最冷的时候窗户坏了,室内室外温度差不多,冷得连我都扛不住了,半夜光溜溜的爬起来把袜子穿上。

戒严以后,好像所有的学校甚至连中学都停课了。我大部分时间回家,有时候住在学校。这段时间,我也去过天安门好几次,有的是与同学一起去,有的是与女友约会以后路过。我的印象是学生的热情已经开始消退,各种各样的传言也出来了,大家仍然心中没底,但是没有人想到几天以后就要开杀戒了。

好几次比较重要的事情我都碰巧在场,从最早的4月19号新华门,4月22号老胡出殡,4月27号首次大游行,5月4

号的纪念活动,5月13号绝食开始,5月14号戈尔巴乔夫来访前夜,5月17号超级规模的游行,5月19号晚上堵截戒严部队,当天夜里就睡在广场的国旗下边儿了,23号大游行,接下来好几天没有印象发生过什么了,然后就是5月底的“女神”揭幕。

号的纪念活动,5月13号绝食开始,5月14号戈尔巴乔夫来访前夜,5月17号超级规模的游行,5月19号晚上堵截戒严部队,当天夜里就睡在广场的国旗下边儿了,23号大游行,接下来好几天没有印象发生过什么了,然后就是5月底的“女神”揭幕。

当然,最要命的是6月3号夜里的“暴乱”了。这几次我都正好在场,虽然有的没有看到全部过程,如胡耀邦出殡那天我就去晚了。

5月23号的游行规模也比较大,我感觉上没有17号的大,但是因为下午突然风雨大作使得街上的气氛更显悲壮,而且17号与23号的一个大差别是中间有个19号的戒严令。

北京小屁孩儿,从小就学习要当反革命,坐在他爹肩膀上反政府跟李鹏同志叫板来了。

“李鹏,我想剁了你”。完全是北京痞子语气,很可爱!

那时候,北京几乎是全民动员同仇敌忾了。我有个哥们儿,本来就是痞子,反正比我这样的痞多了。他在北京安全局工作,穿警察制服的,属于国家机器的一部分。5月下旬他们单位开干部动员会给大家执行任务打气,领导正在严肃讲话,分析形势要同志们绝对不能在关键时刻立场动摇。我这哥们儿突然站起来恶狠狠说道:“咱们这帮人,谁他妈的出去镇压学生,我就X他姥姥!”

当时连领导带同事都没想到他突然这么骂了一句脏话,统统愣住了。后来倒是也没有怎么样他,我估计是因为他家有些背景的缘故,很快就被调离安全部门,现在他在澳洲。

不仅是安全局,连安全部里也有利害的主儿。整个儿安全部机关里那么多人,胆敢穿着一套带警衔的安全警察制服到天安门广场游行的,据我所知就只有一个哥们儿,名字很奇怪,姓开。后来这个开哥们儿自然是被搞了个昏天地黑,不过听说没有开除他,现在不知道在哪儿,我自己不直接认识他。

当时在知道的人群中比较有轰动效应,因为安全警察与普通警察的制服有差别,他们的领章的底色是蓝色,不是普通警察的红色,知道的人一眼就看出来了。

北京市民敢死队,前边儿三轮儿上一哥们儿举着标语。

这是北影的人马。我印象里,当时是北影的导演谢添老头子挑头儿拉起一个组来,把厂里的摄影机扛到天安门广场上来了,就是这帮人还有这台机器。这个组当时拍摄了十本胶片。镇压以后,谢添老头子遭到处置,我党政治局却同时下令把这十本胶片洗印给他们看。这叫他妈什么玩艺儿,瞪着眼要看人家拍的胶片,还要严肃处理拍摄的人,不是无赖是什么?

谢添怎么样了我不知道,大概也不会怎么样他,都那么大岁数的人了,估计他敢这么干也就不怕。北影那时候也在闹揭发检讨什么的,不过不是很厉害。有一次到陈凯歌他们家去,那时候陈凯歌在纽约玩耍,也没啥正经营生,后来听长卫同志说他们拍MTV换饭吃,拍的当时有名的摇滚乐队

Duran

Duran,几个英国痞子。陈大导他老爹陈怀恺自己在家里抽闷烟儿正在不爽,就是因为厂里有人在搞事儿。陈老头儿见到人就开骂,不过骂的艺术性不高,顶多是表现了点儿“现实主义色彩”而已。我清楚记得陈老头儿骂一个曾经是他手下演员现在要玩儿检举的女同志,一不留神就进入细节了:“他妈的个王八蛋!我掰开她的屁股,我就$#^%^&*!”,听得我当时大笑,到现在陈老头儿都过世十来年了还没忘。

Duran

Duran,几个英国痞子。陈大导他老爹陈怀恺自己在家里抽闷烟儿正在不爽,就是因为厂里有人在搞事儿。陈老头儿见到人就开骂,不过骂的艺术性不高,顶多是表现了点儿“现实主义色彩”而已。我清楚记得陈老头儿骂一个曾经是他手下演员现在要玩儿检举的女同志,一不留神就进入细节了:“他妈的个王八蛋!我掰开她的屁股,我就$#^%^&*!”,听得我当时大笑,到现在陈老头儿都过世十来年了还没忘。

这是5月下旬的天安门广场上,已经搭了些帐篷。

为了尽快贴出来,就先写这么多。本来还以为这一次就完事儿了,看来废话说完了也不那么痛快,5月底到6月初的故事咱只好下次接着说了。

See the original post:

我的1989春夏之交 — AlphaQ (土鳖插图版) 之一

我的1989春夏之交 — AlphaQ (土鳖插图版) 之一

沒有留言:

張貼留言